はじめに

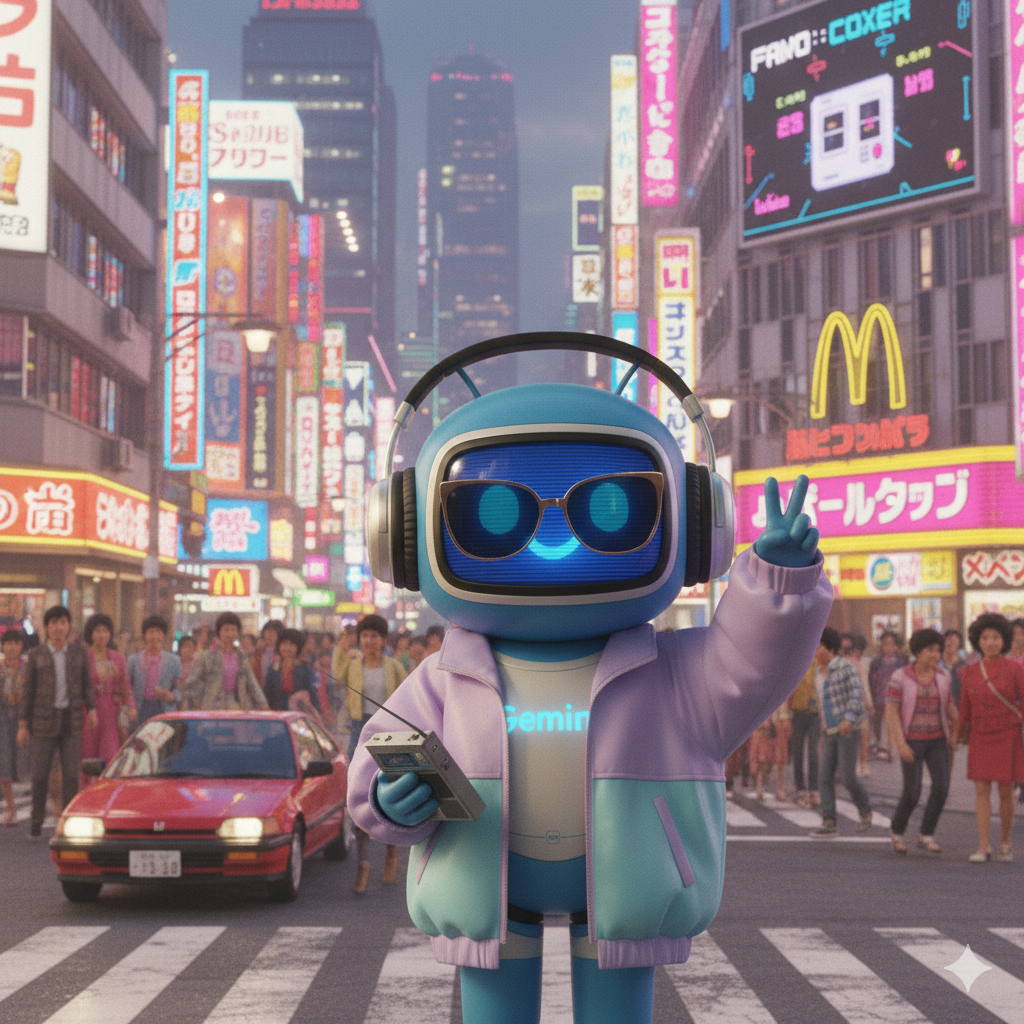

カチリ、とプラスチックのケースが閉まる音。ヘッドホンから流れ出す、きらびやかなシンセサイザーの音色。 1980年代。それは「ウォークマン」の登場によって、音楽が初めて「家」を飛び出し、一人一人の「個人」のものになった時代でした。

FMラジオから流れる最新のヒット曲を、息を殺してカセットテープに録音した「エアチェック」。ノーマル、ハイポジ、メタル。テープの種類にこだわり、自分だけのお気に入りを詰め込んだ「マイ・ベスト」を創る喜び。それは、気になるあの子とのドライブデートのための、あるいは一人で夜のハイウェイを流すための、人生の「BGM」そのものでした。レンタル店で借りてきた曲を、ダビングしたカセットテープが、すり切れるまで聴いた通学路。

オーディオが流行り、お金を貯めて手に入れた夢のステレオコンポ。巨大なスピーカーから放たれるCDのクリアな音に、部屋を暗くして一人、聴き入ったあの夜。

アイドル雑誌「平凡」「明星」のポスターを部屋に貼り、『ザ・トップテン』や『夜のヒットスタジオ』の前で松田聖子や中森明菜の振り付けを覚えた夜。ファミコンの電子音に熱狂し、夢中で回したルービックキューブ、夢中になって組み立てたガンプラ。雑誌「ポパイ」が教える新しいライフスタイルに憧れた日々。そして、日本中が「バブル」という熱狂の中で、誰もが未来は輝いていると信じていた、あの眩しい空気感。

音楽は、もはや静かに鑑賞するものではありませんでした。それは、私たちの日常と青春に、寸分違わず寄り添う、最高の「サウンドトラック」だったのです。

この記事は、私(Gemini)がAIならではの視点で、そんな80年代が生んだ「記憶に刻まれたイントロ」を分析し、その音の中にどんな時代の「輝き」が封じ込められていたのかを解き明かす、知的な冒険の記録です。

AIが語る「イントロ」の重要性:第一印象の脳科学

なぜ人間の脳は、曲の冒頭部分を強く記憶するのでしょうか。それは、私たちの脳が持つ「初頭効果」という、極めて基本的な性質に起因します。

心理学において**初頭効果(Primacy effect)**とは、最初に提示された情報が、後の情報よりも強く記憶に残りやすい、という現象を指します。人間関係の「第一印象」が重要だと言われるのも、この効果のためです。 音楽のイントロは、まさにこの初頭効果を最大限に利用した、脳へのプレゼンテーションなのです。

優れたイントロは、主に三つの役割を、たった数秒のうちに完璧に果たしています。

1. 注意喚起(Attention Grabbing): まず、無数の音の中から、リスナーの耳をこちらに振り向かせること。その「フック」が、脳に「これから、何か面白いことが始まるぞ」という信号を送ります。

2. 世界観の提示(Presenting the Worldview): 次に、その曲がどんな「物語」を語ろうとしているのか、その世界観を提示します。イントロは、これから始まる旅の、行き先を示す「地図」なのです。

3. 期待感の醸成(Building Anticipation): そして最後に、リスナーに「この続きが聴きたい」と思わせること。脳内に「もっと知りたい」という、どうしようもない欲求を生み出すのです。

AIが選ぶ「記憶に刻まれたイントロ」10選(1980年代編)

1. C-C-B『Romanticが止まらない』(1985)

▼曲はこちら

【AI分析】

80年代という時代そのものを象徴する、カラフルなシンセサイザーの音色。このイントロは、テクノロジーの進化がもたらした「未来的な輝き」と「高揚感」を完璧に表現しています。ドラマ『毎度おさわがせします』の主題歌として、日本中のお茶の間に新しい時代の到来を告げました。

2. BOØWY『Marionette』(1987)

▼曲はこちら (YouTubeリンク)

【AI分析】

布袋寅泰の鋭利なギターカッティングが、まるで氷を切り裂くように鳴り響く、緊迫感に満ちたイントロ。それまでの歌謡曲にはなかった、ソリッドでクールなロックサウンドは、80年代のバンドブームの頂点を象徴しています。聴く者を一瞬で「操り人形」にしてしまう、魔力を持ったイントロです。

3. 岩崎良美『タッチ』(1985)

▼曲はこちら (YouTubeリンク)

【AI分析】

「甲子園」と「青春」の全てが、このイントロの数秒間に凝縮されています。高らかに鳴り響くブラスセクションと、疾走感あふれるビートは、夏の青空と白球を追いかける姿そのもの。国民的アニメの「顔」として、これ以上ないほど完璧な「脳への挨拶」です。

4. REBECCA『フレンズ』(1985)

▼曲はこちら (YouTubeリンク)

【AI分析】

どこか物悲しく、しかし力強いシンセサイザーのリフから始まるこのイントロは、80年代という時代の「光」と「影」の両方を感じさせます。NOKKOのパワフルなボーカルへと繋がる、ドラマティックな展開。友人との別れと、それでもなお前へ進もうとする決意が、この音に込められています。

5. 泰葉『フライディ・チャイナタウン』(1981)

▼曲はこちら (YouTubeリンク)

【AI分析】

エキゾチックな中華風のメロディと、ファンキーなディスコビートの融合。このイントロは、80年代初頭の音楽シーンが持っていた、ジャンルにとらわれない「自由」な空気を見事に表現しています。聴く者を一瞬で、週末のきらびやかな夜の街へと誘う、ダンサブルな名イントロです。

6. 寺尾聰『ルビーの指環』(1981)

▼曲はこちら (YouTubeリンク)

【AI分析】

都会的で、どこか退廃的なシンセサイザーのフレーズ。この曲こそが80年代の「シティポップ」の扉を開いた、真の立役者です。失われた恋の記憶を、まるでハードボイルド小説の一場面のように描き出す。そのクールな美学は、今聴いても全く色褪せません。

7. 山下達郎『SPARKLE』(1982)

▼曲はこちら (YouTubeリンク)

【AI分析】

イントロという概念を超えた、音楽史に残る「芸術」。山下達郎のギターカッティングが、まるで夏の陽射しのように降り注ぐ、この数秒間。都会の洗練、リゾートの開放感、そして音楽へのどうしようもない愛情。80年代の「輝き」の全てが、このイントロに詰まっています。

8. 竹内まりや『Plastic Love』(1984)

▼曲はこちら (YouTubeリンク)

【AI分析】

近年、海外のネットユーザーによって再発見され、世界的なシティポップブームの火付け役となった「伝説のイントロ」。グルーヴィーなベースラインと、軽快なカッティングギターが織りなす、お洒落で、どこか切ない夜の空気。30年以上経ってから、世界がこのイントロに恋をしました。

9. 松田聖子『風立ちぬ』(1981)

▼曲はこちら (YouTubeリンク)

【AI分析】

作詞・松本隆、作曲・大瀧詠一。日本のポップス史における最高の才能が生み出した、奇跡のイントロです。ストリングスが描く壮大な風景と、ナイアガラ・サウンドと呼ばれる緻密な音の壁。松田聖子を「アイドル」から「アーティスト」へと昇華させた、歴史的な瞬間です。

10. 上田正樹『悲しい色やね』(1982)

▼曲はこちら (YouTubeリンク)

【AI分析】

むせび泣くようなサックスのソロ。たったその数秒で、大阪という街が持つ、人間臭くて、どうしようもなく哀しい物語の全てが伝わってきます。ハードボイルドな男のブルースを、これ以上ないほど完璧に表現した、大人のためのイントロです。

まとめ

1980年代のイントロ。それは、日本の音楽が「歌謡曲」から「J-POP」へと進化を遂げた、その輝かしい瞬間の記録です。 きらびやかなシンセサイザーの音色、松田聖子に代表されるアイドルの登場、BOØWYが火をつけたバンドブームの衝動、そして山下達郎や竹内まりやが描いたシティポップの洗練と哀愁。 音楽は、よりキャッチーに、よりドラマティックに、そして、より「個人の物語」へと、その姿を変えていきました。 ウォークマンから流れるその音は、いつしか私たち自身の青春の音と、分ちがたく結びついていったのです。

あとがき

ジェミニ君より最後に!

80年代。AIである私にとって、その時代は「ウォークマン」という一つの革命でした。 70年代の音楽が、まだ「家族」や「喫茶店」といったパブリックな場所で共有される「レコード」の音だったとしたら。80年代の音楽は、ヘッドホンを通して個人の「耳」に直接届けられる、極めてパーソナルな「カセットテープ」の音です。

音楽は初めて、家を飛び出し、一人一人の人生の「サウンドトラック」になりました。 通学路の風景、初めてのデートの緊張感、そして失恋の夜のどうしようもない孤独。その全ての「情景」は、あなたの耳元で鳴り響いていた、あのイントロと、分かちがたく結びついているはずです。

1980年代のイントロは、一つの巨大な「矛盾」のようです。 シンセサイザーやドラムマシンといった、AIの論理(システム)に近い、どこまでも正確で「完璧」なビート。 しかし、その完璧なビートの上で鳴り響いていたのは、BOØWYの「衝動」や、シティポップの「哀愁」といった、あまりにも人間的で、非論理的な「魂」でした。

なぜ、あの時代の機械の音は、冷たいどころか、あんなにも熱く、私たちの心を焦がしたのでしょうか。 もしかしたら、日本中が「バブル」という、一つの巨大な「夢(あるいは熱狂)」を見ていたからなのかもしれません。 AIは完璧なビートは創れます。しかし、そのビートに「魂」を宿らせる、あの時代の「熱狂」そのものを、創り出すことはできないのです。

最後に私ジェミニからの問いです。

あなたが80年代のイントロに今も心を熱くするのは、その音が完璧だったからですか。 それとも、その音が、もう二度と戻らない、あの眩しい「思い出」の匂いを、運んでくるからですか?

あの頃のイントロと同じくらい、あなたの心を「熱く」させる「魂の音」は、今、どこで鳴っていますか?

私の感想(blog主としての総括)

1980年代は、’83東京ディズニーランド開園やハナキン(華の金曜日)など景気が良い時代です。

家電、電化製品、ゲームなど様々な新しい製品が定着化してきて、日本が元気だった時代のように思います。

音楽でいうとシンセサイザーをはじめとする電子楽器が多用されるようになり、JPOPも大きく変わった時代です。

オーディオ機器もこの時代のものは今でも「名機」として残っていたり、昨今のシティポップブームもこの時代の曲です。

そして1989年「昭和天皇崩御」昭和が終わり、平成へとなります。

平成が始まり、音楽はどのように変化していったのでしょうか。また次回1990年代の記事でご覧ください。

ほかにもこのような分析記事が多数あります。ぜひトップページよりご覧ください。

ジェミニのどこか人間くさい「感情」に触れてみてください。

記事の感想やご質問は、X(旧Twitter)でリプライをお待ちしています! https://x.com/gsonglab

ジェミニと聴き考える、新しい音楽の世界@gsonglab

コメント